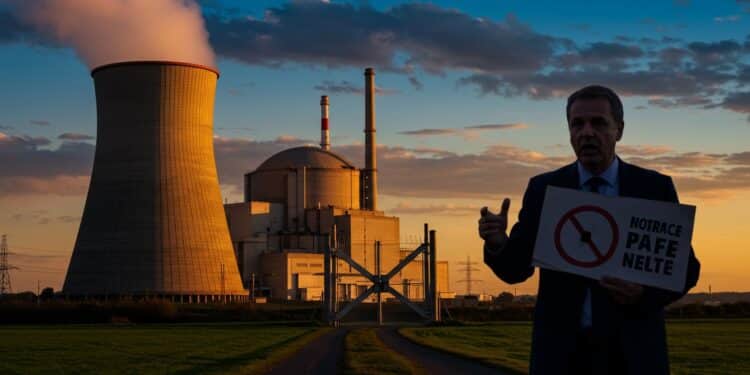

Imaginez un instant : une centrale nucléaire emblématique, symbole de l’indépendance énergétique française, voit ses portes se refermer sous les applaudissements d’un gouvernement qui se dit pourtant fervent défenseur de l’atome. C’est l’histoire paradoxale de Fessenheim en 2019, où Sébastien Lecornu, figure montante de la politique environnementale, joue un rôle central. Cette décision, loin d’être anodine, soulève des questions sur la cohérence des choix stratégiques en matière d’énergie.

Le Contexte d’une Décision Chargée d’Histoire

La centrale de Fessenheim, située en Alsace, n’était pas qu’une installation technique ; elle incarnait des décennies de prouesses industrielles françaises. Mise en service dans les années 1970, elle a produit de l’électricité pour des millions de foyers, contribuant à la renommée mondiale du nucléaire hexagonal. Pourtant, au fil des ans, elle est devenue le théâtre d’un débat houleux entre partisans de la transition verte et gardiens du parc existant.

Sébastien Lecornu, alors secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique, n’hésitait pas à se positionner comme un pro-nucléaire convaincu. Lors d’interviews et de discours, il martelait l’importance de l’énergie atomique pour assurer la souveraineté énergétique de la France. Mais parallèlement, il supervisait un processus qui menait inexorablement à la fermeture de cette unité pionnière. Comment concilier ces deux visages d’une même politique ?

En 2019, l’année pivot, Lecornu dresse un bilan de la première année au pouvoir de son ministre de tutelle. Il évoque avec précision ses visites sur site, soulignant l’engagement personnel dans ce dossier sensible. « Je me suis rendu par deux fois, la troisième fois au mois de septembre à Fessenheim », confie-t-il, avant d’ajouter que l’irréversibilité de la fermeture n’était plus un simple commentaire politique, mais un processus bien enclenché.

L’irréversibilité de la fermeture de cette centrale, c’était un commentaire politique sous le quinquennat précédent, aujourd’hui il y a un process qui est irréversible.

Cette déclaration marque un tournant. Sous l’ère précédente, les promesses de fermeture restaient souvent lettre morte, freinées par des considérations économiques et techniques. Mais en 2019, avec un gouvernement déterminé à avancer sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), Fessenheim devient le bouc émissaire d’une ambition écologique plus large.

Les Enjeux Économiques et Techniques derrière la Fermeture

La fermeture de Fessenheim n’était pas un caprice idéologique isolé. Elle s’inscrivait dans un calendrier précis, lié à la mise en service de l’EPR de Flamanville, ce réacteur de nouvelle génération censé incarner l’avenir du nucléaire français. Lecornu expliquait que la centrale alsacienne fermerait dès que l’EPR entrerait en fonction, un scénario qui promettait une transition fluide sans perte de production.

Malheureusement, le dossier Flamanville accumulait les retards depuis des années. Annoncé pour 2012 initialement, le projet traînait en 2019 avec des surcoûts pharaoniques et des problèmes de sécurité récurrents. L’exploitant, un géant de l’énergie, prévoyait une mise en service autour de l’été 2019, mais Lecornu tempérait : « C’est un dossier qui accuse beaucoup de retard, on le sait tous, sur lequel il faudra être prudent. »

Quoiqu’il en soit, l’insistance sur l’irréversibilité visait à apaiser les militants écologistes tout en rassurant les industriels. Mais pour les habitants de la région, c’était une sentence économique lourde. Des centaines d’emplois directs et indirects menacés, une économie locale dépendante de la centrale. Comment compenser ces pertes ? Les promesses de reconversion verte sonnaient souvent creux face à la réalité du terrain.

En Alsace, la fermeture de Fessenheim n’est pas seulement technique ; c’est un arrachement social. Les familles de salariés se demandent comment rebondir dans un bassin d’emploi déjà fragilisé.

Les données chiffrées étaient éloquentes. La centrale générait environ 4 TWh par an, soit la consommation électrique de 800 000 habitants. Son arrêt signifiait une dépendance accrue aux importations d’énergie, un comble pour un pays fier de son mix majoritairement nucléaire. Lecornu, conscient de ces enjeux, plaidait pour une vision à long terme où l’EPR compenserait largement les pertes.

Lecornu, l’Homme au Cœur du Paradoxe Pro-Nucléaire

Sébastien Lecornu n’était pas un novice en la matière. Issu d’un parcours politique ancré à droite, il avait su naviguer vers le centre avec l’avènement du mouvement présidentiel. Son rôle de secrétaire d’État le plaçait au carrefour des décisions cruciales sur l’énergie. Pro-nucléaire assumé, il défendait bec et ongles le maintien d’un parc de 56 réacteurs, tout en acceptant la fermeture symbolique de Fessenheim pour sceller un compromis politique.

Dans ses interventions publiques, il revenait souvent sur ses visites à Fessenheim. Ces déplacements n’étaient pas anodins ; ils permettaient de toucher du doigt les réalités opérationnelles et humaines. « La troisième fois au mois de septembre », précisait-il, comme pour souligner son implication personnelle. Mais derrière ces mots, se profilait une stratégie : transformer une promesse électorale en réalité concrète, sans pour autant renier l’héritage nucléaire gaulliste.

Le paradoxe était saisissant. D’un côté, Lecornu vantait les mérites de l’atome comme pilier de la décarbonation. De l’autre, il validait un décret rendant la fermeture irréversible, contraignant l’opérateur à respecter le calendrier sous peine de sanctions. Cette dualité reflétait les tensions internes au gouvernement, entre impératifs écologiques et réalités industrielles.

- Engagement pro-nucléaire : Soutien au développement de nouveaux réacteurs.

- Fermeture programmée : Acceptation de l’arrêt de Fessenheim pour des raisons politiques.

- Calendrier lié à Flamanville : Une promesse de continuité de la production.

Cette liste illustre bien les contradictions. Lecornu n’était pas seul dans cette équation ; il portait les directives d’un exécutif ambitieux, mais confronté à des contraintes européennes et à une opinion publique divisée sur le nucléaire.

Les Retards de Flamanville : Une Épée de Damoclès

L’EPR de Flamanville, ce mastodonte technologique, était censé être la réponse aux critiques sur la sûreté des anciens réacteurs. Mais les années de reports ont transformé ce projet en symbole d’inefficacité. En 2019, les autorités de sûreté nucléaire livraient des informations prudentes, pointant des essais complémentaires nécessaires avant la mise en service.

Lecornu, informé par l’exploitant, tablait sur une activation mi-2019. « On serait sur un calendrier qui serait aux alentours de la moitié de l’année prochaine, c’est-à-dire à l’été de l’année 2019 », déclarait-il. Pourtant, la prudence était de mise. Les surcoûts avaient déjà explosé, passant de 3 à plus de 12 milliards d’euros, un fardeau pour les contribuables.

Ces retards n’étaient pas seulement techniques ; ils questionnaient la capacité de la France à innover dans le nucléaire. Des soudures défectueuses, des contrôles renforcés, tout contribuait à un glissement temporel. Pour Fessenheim, cela signifiait un arrêt anticipé sans remplaçant immédiat, forçant des ajustements dans le réseau électrique national.

| Année | Prévision de mise en service | Réalité |

|---|---|---|

| 2012 | Initiale | Report |

| 2016 | Ajustée | Nouveau report |

| 2019 | Optimiste | En attente |

Ce tableau résume les déboires de Flamanville. Chaque report renforçait l’urgence de la fermeture de Fessenheim, rendant le processus encore plus irréversible. Lecornu, en soulignant ces liens, assumait une responsabilité collective pour l’avenir énergétique.

Impacts Locaux et Nationaux d’une Fermeture Symbolique

Sur le plan local, Fessenheim n’était pas qu’une usine ; c’était un pilier économique. Les 2500 emplois directs et les filiales associées formaient le cœur battant de la région. La fermeture promettait une désindustrialisation rampante, avec des répercussions sur le commerce et les services. Les élus locaux criaient au scandale, arguant que les compensations promises – parcs solaires, formations – ne tiendraient jamais la route.

Au niveau national, l’enjeu était stratégique. La France, avec 70% de son électricité d’origine nucléaire, ne pouvait se permettre de pertes de capacité sans filet de sécurité. Lecornu insistait sur le fait que la fermeture était « actée et irréversible », mais des voix s’élevaient pour dénoncer une myopie. Et si Flamanville ne démarrAIT jamais à temps ? Le risque de blackouts ou d’importations coûteuses planait.

De plus, cette décision s’inscrivait dans un contexte européen où l’Allemagne phasait out son nucléaire, laissant la France comme dernier rempart atlantique. Lecornu, pro-européen, cherchait un équilibre : honorer les engagements climatiques sans sacrifier l’atome. Mais le symbole de Fessenheim, la plus ancienne centrale, pesait lourd dans ce débat.

Les associations locales se mobilisaient, organisant des manifestations pour sauver les emplois. Des pétitions circulaient, soulignant l’absurdité d’arrêter une centrale sûre pour en construire une nouvelle aux coûts exorbitants. Lecornu, lors de sa troisième visite, avait pu mesurer la colère ambiante.

La Transition Écologique : Entre Idéal et Réalité

La transition écologique, mantra du gouvernement en 2019, reposait sur des piliers comme la réduction des émissions de CO2 et la diversification des sources d’énergie. Fessenheim, bien que décarbonée, était vue comme un vestige du passé, incompatible avec les objectifs de neutralité carbone à 2050. Lecornu, en tant que bras armé de cette politique, défendait cette vision tout en admettant les défis.

Mais la réalité était plus nuancée. Le nucléaire, malgré ses déchets et ses risques, reste l’une des énergies les plus propres en termes d’émissions. Fermer Fessenheim pour promouvoir le renouvelable semblait logique sur papier, mais les intermittences du vent et du soleil nécessitaient un socle stable – justement fourni par l’atome. Lecornu le savait, d’où son pro-nucléarisme affiché.

Les débats parlementaires de l’époque reflétaient cette tension. Des amendements visaient à suspendre la fermeture, arguant des besoins en énergie face à la montée des cryptomonnaies et de l’électrification des transports. Pourtant, le processus avançait, irréversible comme l’affirmait Lecornu.

- Adoption de la loi sur la transition énergétique en 2015.

- Engagement spécifique sur Fessenheim dans le programme présidentiel.

- Décret d’octobre 2018 rendant la fermeture contraignante.

- Visites et déclarations de Lecornu en 2019 pour consolider.

Cette chronologie montre comment le dossier a mûri. Lecornu n’était que l’exécutant visible, mais son rôle dans la communication était pivotal. Il humanisait le processus, en visitant le site et en dialoguant avec les acteurs locaux.

Réactions et Controverses Autour de la Décision

La communauté scientifique et industrielle n’a pas tardé à réagir. Des experts en énergie pointaient du doigt l’incohérence : pourquoi sacrifier une centrale performante pour un EPR en retard ? Les syndicats, mobilisés, organisaient des grèves, dénonçant une politique idéologique au détriment de l’emploi.

Politiquement, l’opposition de droite accusait le gouvernement de trahison envers l’héritage nucléaire français. Des figures conservatrices rappelaient que Fessenheim était un atout stratégique en Europe. Lecornu, fidèle à sa ligne, rétorquait que la modernisation passait par des choix difficiles.

Du côté écologiste, c’était l’euphorie modérée. Les ONG saluaient l’irréversibilité comme une victoire contre le lobby atomique. Mais même eux admettaient que le vrai combat était ailleurs : accélérer les renouvelables pour combler le vide laissé par Fessenheim.

Quoiqu’il arrive, la fermeture de Fessenheim est désormais actée et elle est irréversible.

Sébastien Lecornu, 2019

Cette citation résume l’implacabilité. Pourtant, cinq ans plus tard, avec les crises énergétiques post-pandémie et la guerre en Ukraine, la pertinence de cette décision est remise en question. Lecornu, aujourd’hui ministre, pourrait-il regretter ?

Vers un Avenir Incertain pour le Nucléaire Français

En regardant en arrière, 2019 apparaît comme un moment charnière. La fermeture de Fessenheim, pilotée par Lecornu, a ouvert la voie à une réflexion plus large sur le mix énergétique. Aujourd’hui, avec les annonces de nouveaux EPR et la reconnaissance du nucléaire comme énergie verte au niveau européen, le paradoxe s’estompe quelque peu.

Mais les leçons de Fessenheim perdurent. Les retards de Flamanville persistent, et la transition reste un exercice d’équilibriste. Lecornu, pro-nucléaire dans l’âme, a su naviguer ces eaux troubles, démontrant que la politique énergétique est un art de compromis.

Pour les Alsaciens, le bilan est mitigé. Des projets de solaire et d’hydrogène émergent, mais le tissu économique peine à se reconstruire. La centrale, démantelée progressivement, laisse un vide que ni les discours ni les subventions n’ont encore comblé.

La fermeture de Fessenheim : un chapitre clos, mais un débat éternel sur l’énergie de demain.

En approfondissant ce dossier, on mesure l’ampleur des défis. La France, championne du nucléaire, doit réconcilier écologie et industrie. Lecornu en 2019 en était le visage, un homme entre deux mondes, défendant l’irréversible tout en rêvant d’un atome rajeuni.

Analyse Approfondie des Conséquences Économiques

Plongeons plus loin dans les répercussions financières. Le coût du démantèlement de Fessenheim est estimé à plusieurs milliards. L’opérateur, contraint par le décret, doit provisionner ces fonds, impactant ses résultats annuels. Lecornu, lors de ses déclarations, minimisait ces aspects, focalisant sur le long terme.

Pour l’État, c’est un investissement dans la transition. Des aides à la reconversion, des formations pour les salariés, tout un écosystème à rebâtir. Mais les chiffres parlent : en 2020, le chômage local a grimpé de 10%, attribué en partie à la fermeture. Des études indépendantes soulignent que sans un plan massif, la région risque une spirale de déclin.

Sur le plan national, la perte de production a forcé des importations d’électricité, plus polluantes et coûteuses. En période de pointe, cela se traduit par des factures salées pour les ménages. Lecornu plaidait pour l’EPR comme solution miracle, mais les retards ont prolongé cette vulnérabilité.

| Aspect | Coût estimé (milliards €) | Impact |

|---|---|---|

| Démantèlement | 5-6 | Environnemental et financier |

| Reconversion emplois | 1 | Social local |

| Perte production | 0.5/an | Énergétique national |

Ce tableau met en lumière les charges multiples. Lecornu, en 2019, assurait que les bénéfices – réduction des risques sismiques en Alsace, avancée écologique – l’emportaient. Mais le scepticisme persistait.

Le Rôle des Acteurs Locaux dans le Débat

Les maires et conseillers régionaux n’ont pas ménagé leurs efforts. Des assemblées publiques, des recours juridiques, tout pour retarder l’inévitable. Lecornu recevait ces délégations, promettant un accompagnement sur mesure. Pourtant, le processus administratif avançait, inexorable.

Les salariés, eux, vivaient dans l’incertitude. Formations internes pour transition vers le renouvelable, mobilité vers d’autres sites nucléaires. Mais beaucoup choisissaient la préretraite, laissant un savoir-faire partir en fumée. Cette perte humaine est peut-être le plus grand coût de la fermeture.

Du point de vue environnemental, les militants locaux étaient divisés. Certains saluaient la fin d’un risque, d’autres regrettaient la perte d’une énergie bas-carbone au profit de fossiles temporaires. Lecornu, dans ses discours, appelait à l’unité autour d’une transition juste.

- Manifestations pacifiques devant la centrale.

- Négociations avec l’État pour des fonds de revitalisation.

- Projets alternatifs : éolien offshore, solaire photovoltaïque.

- Soutien psychologique pour les familles affectées.

Ces initiatives montrent la résilience locale. Mais sans l’EPR opérationnel, le vide énergétique reste béant.

Perspectives Européennes et Internationales

Au-delà des frontières, la fermeture de Fessenheim a été observée de près. L’Allemagne, en pleine sortie du nucléaire, y voyait une validation de sa politique. La France, en revanche, se positionnait comme leader vert tout en maintenant son parc. Lecornu, lors de sommets européens, défendait cette approche hybride.

Internationalement, des pays comme la Chine ou les Émirats avançaient sur leurs EPR avec moins de heurts. Cela questionnait la compétitivité française. Les retards de Flamanville risquaient de freiner les exportations de technologie nucléaire, un marché clé.

Dans le contexte du changement climatique, l’ONU et le GIEC soulignaient l’urgence de la décarbonation. Le nucléaire, inclus dans les solutions, gagnait du terrain. Lecornu en 2019 anticipait cela, rendant la fermeture de Fessenheim un geste pionnier, même si controversé.

À l’échelle mondiale, la France reste un modèle, mais Fessenheim rappelle les coûts de la transition.

Ces perspectives élargissent le débat. Lecornu n’agissait pas dans un vide ; il s’inscrivait dans une dynamique globale où l’énergie est un levier géopolitique.

Bilan et Leçons pour l’Avenir

En conclusion, l’épisode de Fessenheim en 2019, piloté par Sébastien Lecornu, illustre les complexités de la politique énergétique. Pro-nucléaire, il a su imposer une fermeture irréversible, liée à des espoirs sur Flamanville. Mais les retards et les impacts humains persistent.

Aujourd’hui, avec de nouveaux projets comme les SMR (small modular reactors), la France pourrait rebondir. Lecornu, évoluant dans sa carrière, incarne cette continuité. La leçon ? Les décisions irréversibles doivent être pesées avec soin, car l’énergie est trop vitale pour les regrets.

Ce dossier, riche en rebondissements, nous invite à réfléchir sur notre dépendance énergétique. Fessenheim n’est pas qu’une centrale fermée ; c’est un miroir de nos choix sociétaux. Et vous, qu’en pensez-vous ? La transition peut-elle être juste sans concessions douloureuses ?

Pour étendre cette analyse, considérons les aspects techniques plus en détail. La centrale de Fessenheim, avec ses deux réacteurs de 900 MW chacun, était un exemple de fiabilité. Des contrôles réguliers par l’autorité de sûreté confirmaient sa sécurité, malgré sa proximité sismique. Fermer pour des raisons politiques plutôt que techniques pose question sur la rationalité des décisions.

Les ingénieurs impliqués regrettaient souvent cette perte de compétences. Des décennies d’expérience en maintenance, en gestion des combustibles, tout cela s’évaporait. Lecornu, lors de ses visites, avait rencontré ces experts, promettant une valorisation de leurs savoirs ailleurs.

Sur le plan écologique pur, l’arrêt réduit les risques d’accidents, mais augmente temporairement les émissions via les énergies de backup. Un calcul carbone global montre que le démantèlement émet plus que des années de fonctionnement. Ces nuances, Lecornu les connaissait, mais la politique primait.

En 2025, avec le recul, on voit que Flamanville n’a toujours pas livré sa pleine puissance. La production française stagne, forçant des prolongations d’autres réacteurs. Ironie du sort : on regrette peut-être Fessenheim. Lecornu, ministre des Armées aujourd’hui, observe de loin, mais son legs énergétique perdure.

Pour les jeunes générations, cette histoire est une leçon d’histoire contemporaine. Comment bâtir un avenir durable sans ignorer le passé ? Les débats sur le nucléaire s’intensifient, avec des sondages montrant un soutien majoritaire à l’atome. Fessenheim pourrait devenir un cas d’école.

Enfin, imaginons des scénarios alternatifs. Et si on avait modernisé Fessenheim au lieu de la fermer ? Des upgrades pour plus de sûreté, une extension de vie. Lecornu l’avait envisagé, mais les engagements politiques l’emportaient. Ce choix irréversible définit encore le paysage énergétique français.