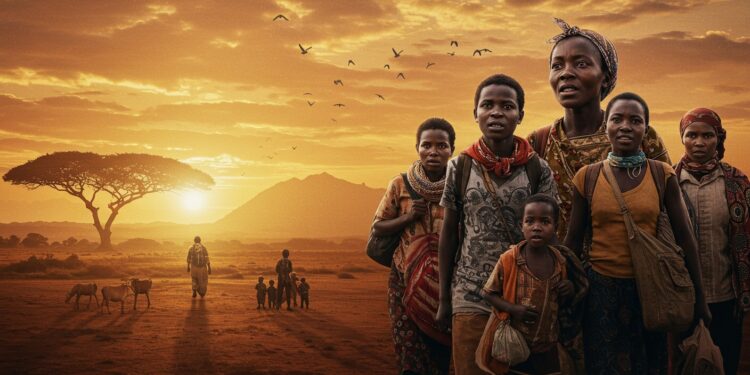

Imaginez-vous contraint de quitter votre foyer, traversant des continents pour un avenir incertain, puis atterrissant dans un pays qui n’est pas le vôtre. C’est la réalité pour 250 migrants, désormais au cœur d’un nouvel accord entre les États-Unis et le Rwanda. Ce partenariat, annoncé récemment par Kigali, soulève des questions brûlantes sur les politiques migratoires, les droits humains et les responsabilités internationales. Pourquoi le Rwanda accepte-t-il ces migrants ? Quelles sont les implications pour ces individus et pour la géopolitique mondiale ? Plongeons dans cette décision complexe et ses ramifications.

Un Accord Migratoire Controversé

Le Rwanda, petit pays d’Afrique des Grands Lacs, a signé un accord avec les États-Unis pour accueillir jusqu’à 250 migrants expulsés. Cet arrangement s’inscrit dans une stratégie plus large de l’administration américaine, qui cherche à externaliser la gestion des flux migratoires en envoyant des personnes vers des pays tiers. Depuis janvier 2025, cette politique a déjà conduit des migrants vers des nations comme le Soudan du Sud, l’Eswatini ou encore le Salvador, souvent sans lien direct avec leur pays d’origine.

Ce choix du Rwanda n’est pas anodin. Selon la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, cette décision reflète une volonté d’humanité, fondée sur l’histoire du pays marquée par le déplacement de populations. Le Rwanda, qui a surmonté le génocide de 1994, se présente comme un modèle de réintégration et de réhabilitation. Mais derrière cette façade altruiste, des questions émergent : quelles sont les motivations réelles de Kigali, et à quel prix cet accueil est-il organisé ?

Les Modalités de l’Accord

L’accord stipule que le Rwanda aura le droit d’examiner chaque candidature avant de valider la réinstallation. Les migrants bénéficieront d’un soutien spécifique, incluant :

- Formation professionnelle pour favoriser leur insertion économique.

- Soins de santé pour répondre à leurs besoins médicaux.

- Aide au logement pour garantir un cadre de vie décent.

Ces engagements visent à offrir une transition en douceur pour les migrants. Cependant, aucun calendrier précis n’a été communiqué, et les détails sur les nationalités des personnes concernées ou les compensations offertes au Rwanda restent flous. Cette opacité alimente les spéculations sur les véritables enjeux de cet accord.

« Le Rwanda a convenu avec les États-Unis d’accueillir jusqu’à 250 migrants, notamment parce que presque toutes les familles rwandaises ont connu les difficultés du déplacement. »

Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais

Un Contexte Américain Tendu

Outre-Atlantique, la lutte contre l’immigration clandestine est une priorité de l’administration actuelle. Depuis le retour de Donald Trump à la présidence, les expulsions massives sont devenues un pilier de sa politique. En juin 2025, plus de 60 000 personnes étaient détenues dans des centres de rétention aux États-Unis, un record historique. Parmi elles, 71 % n’avaient aucun casier judiciaire, ce qui soulève des questions sur la proportionnalité de ces mesures.

Le Rwanda n’est pas le premier pays à accueillir des migrants expulsés des États-Unis. En juillet, le Soudan du Sud a reçu huit personnes, dont une seule était originaire du pays. L’Eswatini, quant à lui, a accueilli cinq migrants venant d’Asie ou des Caraïbes, leurs pays d’origine ayant refusé leur retour. Ces exemples illustrent une stratégie d’externalisation qui suscite de vives critiques, notamment en raison des conditions d’accueil dans ces pays tiers.

Les Précédents Controversés

Le Rwanda n’en est pas à son premier essai en matière d’accords migratoires. Un partenariat similaire avec le Royaume-Uni, signé il y a quelques années, prévoyait l’envoi de migrants à Kigali. Ce projet, qui avait coûté 288 millions d’euros à Londres, a été annulé en 2024 après une décision de la Cour suprême britannique. Cette dernière avait jugé que les migrants risquaient des mauvais traitements au Rwanda, rendant l’accord illégal.

Ce précédent soulève des inquiétudes quant à la viabilité de l’accord actuel. Les organisations de défense des droits humains scrutent de près la situation, craignant que les migrants ne soient exposés à des conditions difficiles, voire inhumaines, dans leur nouveau pays d’accueil.

Le Cas du Salvador : un Avertissement ?

Un autre exemple récent illustre les risques de ces politiques d’expulsion. En mars 2025, 252 hommes ont été envoyés au Salvador, accusés d’appartenir au gang vénézuélien Tren de Aragua. Incarcérés dans une prison de haute sécurité, ils ont décrit des conditions proches de l’enfer, marquées par des violences physiques et psychologiques. Mi-juillet, ces individus ont été rapatriés au Venezuela, où les autorités ont contesté les accusations portées contre eux.

« Seuls 20 de ces migrants avaient un casier judiciaire, et aucun n’était lié au Tren de Aragua. »

Autorités vénézuéliennes

Cet épisode met en lumière les dérives potentielles de ces politiques, où des accusations non vérifiées peuvent mener à des traitements inhumains. Les migrants, souvent vulnérables, se retrouvent pris dans des jeux géopolitiques complexes.

Le Rwanda : un Choix Stratégique ?

Pourquoi le Rwanda ? Ce pays, qui compte environ 13 millions d’habitants, a connu une croissance économique remarquable depuis le génocide de 1994, qui avait coûté la vie à au moins 800 000 personnes, principalement des Tutsi. Sous la présidence de Paul Kagame, réélu en 2024 avec 99,18 % des voix, le Rwanda s’est forgé une image de stabilité et de modernité. Cependant, ce tableau est assombri par des critiques récurrentes sur les violations des droits humains et la répression de l’opposition.

En accueillant ces migrants, Kigali pourrait chercher à renforcer son image internationale tout en consolidant ses relations avec les États-Unis. Mais cet accord pourrait également servir des intérêts économiques ou politiques, bien que les détails de la contrepartie restent opaques.

| Pays | Nombre de Migrants | Contexte |

|---|---|---|

| Rwanda | Jusqu’à 250 | Accord avec les États-Unis, aide à la réinstallation |

| Soudan du Sud | 8 | Pauvreté et insécurité, 1 seul originaire |

| Eswatini | 5 | Migrants d’Asie/Caraïbes, pays d’origine refusent |

| Salvador | 252 | Accusations de liens avec un gang, conditions difficiles |

Les Enjeux Régionaux

Le Rwanda n’est pas seulement sous les projecteurs pour ses accords migratoires. Le pays est également impliqué dans des tensions régionales, notamment dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Le groupe armé M23, soutenu par Kigali selon plusieurs rapports, a intensifié ses actions en 2025, s’emparant de villes stratégiques dans une région riche en minerais. Un accord de paix signé en juin à Washington entre Kigali et Kinshasa reste en attente d’application, ce qui complique la perception du Rwanda comme partenaire fiable.

Cette implication dans des conflits régionaux pourrait influencer la manière dont l’accord migratoire est perçu, tant par la communauté internationale que par les migrants eux-mêmes. Accepter des migrants dans un contexte de tensions géopolitiques soulève des questions sur la capacité du Rwanda à garantir leur sécurité et leur bien-être.

Perspectives et Débats

Cet accord entre le Rwanda et les États-Unis met en lumière des dilemmes éthiques et pratiques. D’un côté, le Rwanda se positionne comme un acteur humanitaire, prêt à offrir une nouvelle chance à des migrants en difficulté. De l’autre, les critiques soulignent les risques d’exploitation, les lacunes en matière de droits humains et l’absence de transparence sur les contreparties de l’accord.

Pour les migrants, l’avenir reste incertain. Seront-ils réellement intégrés dans la société rwandaise, avec un accès à l’emploi et à des conditions de vie décentes ? Ou risquent-ils de se retrouver dans une situation de précarité, loin de leur pays d’origine et sans attaches dans leur nouveau lieu de vie ?

Les prochains mois seront cruciaux pour évaluer l’impact de cet accord. Les organisations internationales, les défenseurs des droits humains et la société civile continueront de surveiller la situation, tandis que le débat sur les politiques migratoires mondiales s’intensifie.

Points clés à retenir :

- L’accord concerne jusqu’à 250 migrants expulsés des États-Unis.

- Le Rwanda promet formation, santé et logement pour les migrants.

- Des précédents, comme au Salvador, révèlent des conditions difficiles.

- Le Rwanda est critiqué pour son bilan en droits humains.

- La situation régionale, notamment en RDC, complique le contexte.

En conclusion, cet accord entre le Rwanda et les États-Unis reflète les tensions actuelles autour de la gestion des migrations à l’échelle mondiale. Si le Rwanda cherche à se positionner comme un acteur clé dans ce domaine, les défis liés à la transparence, aux droits humains et à la stabilité régionale restent au cœur des débats. Pour les 250 migrants concernés, l’espoir d’une nouvelle vie se mêle à l’incertitude d’un avenir dans un pays qu’ils n’ont pas choisi.