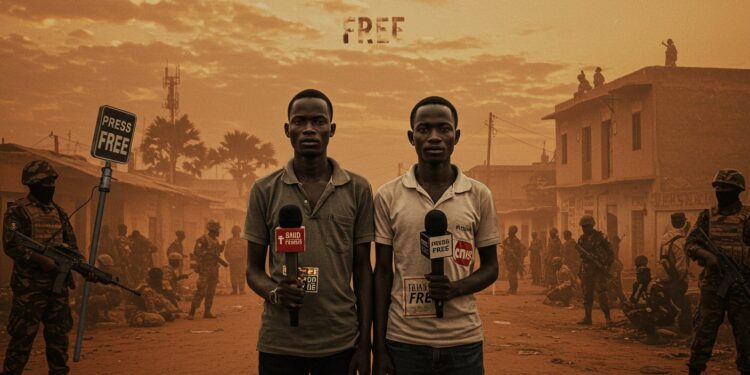

Dans un pays où la liberté d’expression est mise à rude épreuve, l’annonce de la libération de deux journalistes au Burkina Faso a résonné comme un rare souffle d’espoir. Enlevés fin mars à Ouagadougou, ces professionnels des médias avaient été contraints par la junte militaire au pouvoir à rejoindre les rangs de la lutte antijihadiste, une pratique aussi controversée qu’inquiétante. Leur retour marque-t-il un tournant pour la liberté de presse dans ce pays en crise ?

Une Crise de la Liberté de Presse au Burkina Faso

Depuis le coup d’État de septembre 2022, qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, le Burkina Faso traverse une période de turbulence politique et sécuritaire. La junte militaire, confrontée à une insurrection jihadiste croissante, a instauré un décret de mobilisation générale pour enrôler des citoyens dans la lutte contre les groupes armés. Cependant, ce décret est devenu une arme à double tranchant, utilisée pour museler les voix critiques, notamment celles des journalistes et des activistes.

Fin mars, deux figures de l’Association des journalistes du Burkina (AJB), son président et son vice-président, ont été enlevés après avoir dénoncé publiquement les restrictions imposées à la presse. Leur rapt, suivi de celui d’un troisième journaliste ayant couvert leurs déclarations, a suscité une vague d’indignation. Ces enlèvements ne sont pas des cas isolés : ils s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à réduire au silence ceux qui osent critiquer le régime.

Des Journalistes Réquisitionnés pour le Front

Quelques jours après leur enlèvement, les trois journalistes sont réapparus dans une vidéo troublante. Ils y étaient présentés comme ayant été réquisitionnés pour « couvrir la réalité » de la lutte antijihadiste. En réalité, cette réquisition forcée équivalait à une punition pour leurs propos critiques. Envoyés sur le front, ces professionnels des médias ont été plongés dans un conflit armé pour lequel ils n’étaient ni préparés ni formés.

Cette pratique, loin d’être anodine, soulève des questions éthiques et humanitaires. Comment un régime peut-il justifier l’enrôlement forcé de civils, a fortiori de journalistes, dans une guerre aussi complexe ? L’utilisation abusive du décret de mobilisation générale met en lumière une dérive autoritaire, où la critique est assimilée à une trahison.

« La liberté de presse est un pilier de la démocratie. La réquisition de journalistes pour leurs opinions est une atteinte grave aux droits humains. »

La Libération : Un Soulagement Relatif

La nouvelle de la libération des deux journalistes, survenue le jeudi 17 juillet, a été accueillie avec un mélange de joie et de prudence. L’un d’eux, employé par une chaîne de télévision privée, a retrouvé ses collègues, tandis que l’autre a rejoint sa famille. Cette libération intervient après des mois de captivité dans des conditions opaques, marquées par l’incertitude et la peur.

Cependant, cette bonne nouvelle ne doit pas occulter la réalité : plusieurs autres journalistes et activistes restent sous le joug de la junte, réquisitionnés pour des raisons similaires. La libération des deux journalistes est un pas en avant, mais elle ne garantit pas un retour à la normale pour la liberté d’expression dans le pays.

La lutte pour la liberté de presse au Burkina Faso est loin d’être terminée. Chaque libération est une victoire, mais le combat pour les droits des journalistes continue.

Une Répression Plus Large des Voix Dissidentes

Les journalistes ne sont pas les seuls visés par les abus de la junte. Des activistes, des chroniqueurs et même des officiers militaires ont été arrêtés ou réquisitionnés pour des motifs souvent flous, comme des accusations de « complot » ou de « tentative de déstabilisation ». Parmi les cas récents, un chroniqueur connu pour ses analyses critiques a été enlevé après avoir remis en question la véracité d’une campagne médiatique orchestrée par le régime.

La dissolution de l’AJB, prononcée par les autorités au lendemain de l’enlèvement de ses cadres, illustre cette volonté de contrôler l’espace médiatique. Officiellement justifiée par des « raisons administratives », cette décision a été perçue comme une tentative d’intimidation visant à décourager toute forme de résistance.

Le Contexte de la Lutte Antijihadiste

Le Burkina Faso est en proie à une insécurité croissante depuis plusieurs années, avec des groupes jihadistes qui contrôlent de vastes portions du territoire. La junte militaire justifie ses mesures extrêmes, y compris la réquisition de civils, par la nécessité de combattre cette menace. Pourtant, l’enrôlement forcé de journalistes et d’activistes semble davantage destiné à étouffer les critiques qu’à renforcer la sécurité nationale.

La lutte antijihadiste est un défi complexe, nécessitant une stratégie globale et inclusive. En ciblant les voix dissidentes, le régime risque d’aliéner une partie de la population et de fragiliser davantage la cohésion sociale, essentielle pour contrer l’extrémisme.

Les Enjeux pour la Liberté d’Expression

La situation au Burkina Faso met en lumière un problème plus large : la fragilité de la liberté d’expression dans les contextes de crise. Les journalistes, en tant que gardiens de l’information, jouent un rôle crucial dans la transparence et la responsabilité des gouvernements. Leur répression compromet non seulement leurs droits, mais aussi ceux des citoyens à être informés.

Pour mieux comprendre l’impact de ces événements, voici quelques points clés :

- Enlèvements ciblés : Les journalistes et activistes critiques sont systématiquement visés.

- Abus du décret : La mobilisation générale est utilisée pour réprimer, non pour mobiliser.

- Impact sur la presse : La dissolution de l’AJB affaiblit le secteur médiatique.

- Conséquences sociales : La répression alimente la méfiance envers les institutions.

Vers un Avenir Incertain

Si la libération des deux journalistes est une lueur d’espoir, elle ne masque pas les défis persistants. La junte militaire continue d’exercer une pression considérable sur les médias et la société civile. La communauté internationale, bien que préoccupée, peine à influencer un régime qui se retranche derrière la souveraineté nationale pour justifier ses actions.

Pour les Burkinabè, la lutte pour la liberté de presse est indissociable de celle pour la démocratie. Chaque voix libérée est une victoire, mais le chemin vers une véritable liberté d’expression reste semé d’embûches. La question demeure : jusqu’où ira la junte dans sa quête de contrôle, et à quel prix ?

La liberté de presse est un combat de tous les jours. Soutenons les journalistes qui risquent tout pour la vérité.