Chaque année, le 23 mai, une vague de recueillement traverse la France. Cette date, marquée par l’application du décret d’abolition de l’esclavage en Martinique en 1848, résonne comme un appel à ne jamais oublier les souffrances infligées à des millions d’êtres humains. Mais pourquoi cette mémoire reste-t-elle si fragile, et comment la transmettre aux générations futures ?

Une Mémoire Vivante pour Résister à l’Oubli

La Journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial, célébrée le 23 mai, n’est pas qu’un simple rituel. Elle incarne un engagement : celui de résister à l’oubli. Cette date symbolique rappelle l’application du décret d’abolition en Martinique, un tournant historique après des siècles de traite et d’exploitation. Pourtant, cette mémoire reste un combat, car l’histoire de l’esclavage, bien que douloureuse, est souvent reléguée dans l’ombre.

Dans un discours poignant, un haut responsable a récemment appelé à poursuivre le travail de mémoire pour honorer les victimes, celles que l’Histoire a trop longtemps tenté d’effacer. « Transmettre, c’est résister », a-t-il déclaré, soulignant que l’oubli est une forme d’injustice. Cette phrase résonne comme un défi : comment faire vivre une histoire aussi complexe sans la réduire à de simples commémorations ?

1848 : Un Tournant Historique

Le 23 mai 1848, le décret d’abolition de l’esclavage entre en vigueur en Martinique, marquant une rupture dans l’histoire coloniale française. Ce texte, porté par des figures comme Victor Schœlcher, met fin à un système qui, pendant des siècles, a déshumanisé des millions d’individus. Mais l’abolition n’a pas effacé les cicatrices : discriminations, inégalités et silences ont perduré.

« Ce jour porte la mémoire d’un chemin difficile vers l’abolition et la reconnaissance des souffrances endurées. »

Un ministre lors de la cérémonie du 23 mai 2025

Cette journée n’est pas seulement une célébration de la liberté retrouvée, mais aussi une réflexion sur les injustices passées. Elle invite à regarder en face une vérité inconfortable : la France, comme d’autres puissances coloniales, a bâti une partie de sa richesse sur l’exploitation humaine. Reconnaître cette réalité, c’est poser les bases d’une société plus juste.

Le Rôle de l’Éducation dans la Transmission

L’éducation joue un rôle central dans la préservation de cette mémoire. Un concours national, récompensant des projets scolaires sur l’histoire de l’esclavage, a mobilisé plus de 7 300 élèves cette année. Ce type d’initiative permet aux jeunes générations de s’approprier ce passé, non pas pour culpabiliser, mais pour comprendre et agir.

Exemple marquant : Les élèves d’un lycée martiniquais ont reconstitué l’histoire de leurs ancêtres esclaves à travers des archives coloniales. Leur projet, primé, a mis en lumière des destins oubliés, donnant un visage à ceux que l’Histoire a effacés.

En impliquant les jeunes, ces initiatives transforment la mémoire en un outil vivant. Elles montrent que l’histoire n’est pas figée dans les livres, mais qu’elle peut inspirer des actions concrètes, comme la création de récits, d’expositions ou même de pièces de théâtre.

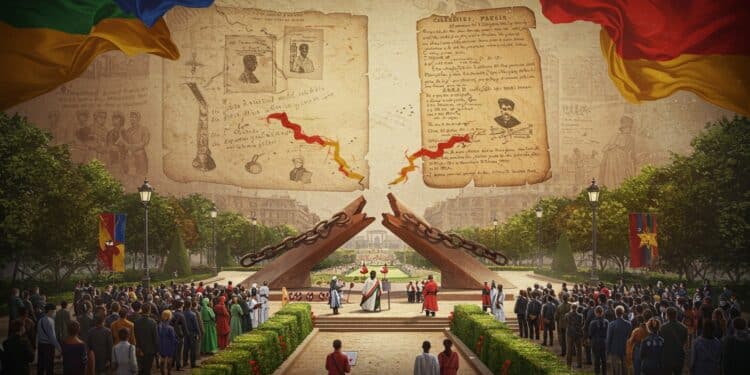

Un Mémorial pour Ancrer la Mémoire

Un projet ambitieux prend forme pour ancrer cette mémoire dans l’espace public : un Mémorial national des victimes de l’esclavage sera bientôt érigé dans les jardins du Trocadéro, près de la tour Eiffel. Ce lieu, chargé de symboles, a été choisi pour sa résonance avec la Déclaration des droits de l’Homme, proclamée en 1789. Conçu par un paysagiste et une agence d’architecture renommés, ce mémorial vise à rendre hommage aux victimes tout en sensibilisant le public.

Ce projet s’appuie sur des décennies de recherches menées par des bénévoles, qui ont exploré les archives coloniales pour redonner une identité aux esclaves oubliés. Ces efforts, souvent méconnus, rappellent que la mémoire est un travail collectif, nécessitant patience et détermination.

« Ce mémorial puise son origine dans l’immense travail de ceux qui ont reconstitué l’identité de leurs ancêtres. »

Un haut responsable, 23 mai 2025

Le choix du Trocadéro n’est pas anodin. Ce lieu, visité par des millions de touristes chaque année, garantit une visibilité mondiale à cette mémoire. Mais il pose aussi une question : un mémorial peut-il, à lui seul, réparer les silences de l’Histoire ?

Les Défis de la Mémoire Collective

La mémoire de l’esclavage n’est pas sans tensions. Certains critiquent une forme de « repentance excessive », estimant que ces commémorations divisent plus qu’elles ne rassemblent. D’autres, au contraire, jugent que la France n’en fait pas assez pour reconnaître les séquelles de son passé colonial. Ce débat, loin d’être stérile, montre que l’histoire de l’esclavage reste un sujet vivant, capable de susciter des passions.

| Enjeux | Actions entreprises |

|---|---|

| Préserver la mémoire | Concours scolaires, mémorial au Trocadéro |

| Éviter la division | Discours inclusifs, recherches historiques |

| Sensibiliser le public | Cérémonies nationales, expositions |

Face à ces défis, les initiatives se multiplient. Des expositions itinérantes, des documentaires et des projets communautaires permettent de donner une voix aux descendants d’esclaves. Ces actions, souvent portées par des associations, montrent que la mémoire ne peut être l’apanage des institutions : elle doit vivre dans la société tout entière.

Une Réflexion sur le Code Noir

Un autre aspect de ce travail mémoriel concerne le Code noir, cet ensemble de textes juridiques qui régissait l’esclavage dans les colonies françaises. Ce code, instauré sous Louis XIV, déshumanisait les esclaves en les considérant comme des biens meubles. Un responsable politique a récemment proposé d’abolir formellement ce texte, bien que son abrogation implicite date de 1848.

Cette proposition, bien que symbolique, soulève une question essentielle : comment tirer un trait sur un passé sans le comprendre pleinement ? Le Code noir, bien qu’obsolète, reste un témoignage de la violence institutionnalisée de l’époque. Son étude, dans les écoles ou les musées, pourrait aider à mieux saisir les mécanismes de l’oppression.

La Nouvelle-Calédonie : Un Contre-Exemple ?

La mémoire de l’esclavage n’est pas uniforme à travers les territoires français. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, l’histoire coloniale est marquée par d’autres formes d’exploitation, comme le blackbirding ou des pratiques tribales anciennes. Certains observateurs reprochent aux discours officiels de projeter la mémoire de l’esclavage transatlantique sur des contextes où elle ne s’applique pas pleinement.

Cette critique souligne un défi majeur : comment construire une mémoire collective qui respecte les spécificités de chaque territoire ? En Nouvelle-Calédonie, les débats se concentrent davantage sur l’avenir politique que sur le passé esclavagiste. Pourtant, les leçons de l’histoire pourraient éclairer les discussions sur la souveraineté et l’identité.

Vers une Mémoire Partagée

La mémoire de l’esclavage n’appartient pas qu’aux descendants des victimes. Elle concerne toute la société, car elle interroge nos valeurs, notre rapport à la justice et notre capacité à apprendre du passé. Les initiatives comme le mémorial du Trocadéro ou les concours scolaires sont des pas vers une mémoire partagée, mais elles ne suffisent pas.

- Éducation : Intégrer l’histoire de l’esclavage dans les programmes scolaires de manière nuancée.

- Visibilité : Multiplier les lieux de mémoire, comme des musées ou des monuments.

- Dialogue : Encourager les discussions ouvertes pour dépasser les tensions.

En fin de compte, résister à l’oubli, c’est refuser de fermer les yeux sur une partie de notre histoire. C’est accepter de regarder les ombres pour mieux construire l’avenir. Le 23 mai, plus qu’une date, est un rappel : la mémoire est un acte de courage.

Et Après ?

La question reste ouverte : comment faire vivre cette mémoire au-delà des cérémonies officielles ? Les réponses ne viendront pas seulement des institutions, mais de chacun d’entre nous. En lisant, en discutant, en transmettant, nous pouvons tous contribuer à ce que l’histoire de l’esclavage ne sombre pas dans l’oubli.

Le mémorial du Trocadéro, les projets scolaires, les recherches d’archives : autant de briques pour construire une mémoire collective. Mais le véritable défi est de faire de cette mémoire un levier pour une société plus unie, plus consciente de son passé et plus confiante en son avenir.