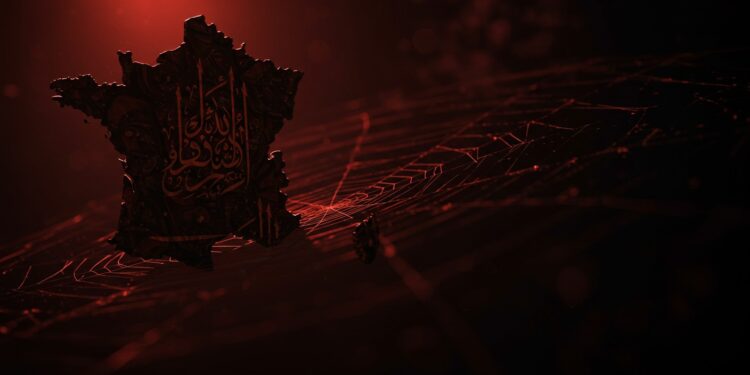

Imaginez une organisation qui, sans structure formelle, tisse une toile d’influence dans les rouages d’une société, infiltrant écoles, associations et institutions. Les Frères musulmans, confrérie née en Égypte il y a près d’un siècle, sont aujourd’hui au centre d’un débat brûlant en France. Un récent rapport des services de renseignement a ravivé les tensions, révélant l’ampleur de leur emprise et leurs ambitions de séparatisme. Alors que certains responsables politiques appellent à leur interdiction, d’autres dénoncent un amalgame dangereux. Comment une idéologie peut-elle devenir une menace invisible, et que peut-on faire pour y répondre ?

Une idéologie aux multiples visages

Les Frères musulmans ne se réduisent pas à une simple organisation. Fondée en 1928 par Hassan al-Banna, cette confrérie prône une vision de l’islam comme un mode de vie global, englobant politique, culture et société. En France, leur influence ne passe pas par une entité centralisée, mais par un réseau diffus d’associations, de mosquées et d’acteurs communautaires. Ce mode opératoire, qualifié d’entrisme, complique toute tentative de lutte directe.

Leur stratégie ? S’implanter au cœur des communautés musulmanes, souvent en exploitant des failles sociales comme la précarité ou le sentiment d’exclusion. Ils promeuvent une vision rigoriste de l’islam, parfois en contradiction avec les valeurs républicaines. Un ministre influent, récemment interrogé, a comparé cette lutte à une « guerre de tous les instants », soulignant l’urgence de contrer cette influence idéologique.

Un rapport qui secoue le débat public

Un document confidentiel, récemment dévoilé, dresse un portrait alarmant de l’influence des Frères musulmans en France. Ce rapport, fruit du travail des services de renseignement, met en lumière des réseaux tentaculaires opérant dans l’ombre. Il évoque des tentatives d’infiltration dans les institutions éducatives, les associations culturelles et même certains quartiers où des dynamiques de séparatisme se développent.

« Cette mouvance veut créer les conditions d’un séparatisme, en s’attaquant aux communautés musulmanes pour imposer une vision rigoriste. »

Un ministre des Outre-mer, lors d’une interview télévisée

Le rapport insiste sur la volonté des Frères musulmans d’instaurer, à terme, des principes inspirés de la charia dans certains espaces. Si ces accusations sont graves, elles divisent profondément. D’un côté, certains responsables politiques dénoncent une stigmatisation des musulmans dans leur ensemble. De l’autre, des voix de droite et du centre appellent à des mesures radicales, comme l’interdiction pure et simple de la confrérie.

Pourquoi une interdiction pose problème

Interdire les Frères musulmans semble, à première vue, une solution évidente. Pourtant, la tâche est loin d’être simple. Contrairement à une organisation structurée avec des statuts clairs, la mouvance frériste opère de manière décentralisée. Elle s’appuie sur des associations locales, des écoles privées ou des figures influentes, souvent sans lien juridique direct avec la confrérie.

Un ancien ministre de l’Intérieur, fervent défenseur de la laïcité, a reconnu cette difficulté : « C’est évidemment complexe, mais il faut montrer la nature de cette guerre idéologique. » Cette absence de structure formelle rend l’interdiction juridiquement périlleuse. Une mesure trop large risquerait d’englober des organisations légitimes, alimentant les accusations d’islamophobie.

Comment identifier une menace qui se dissimule derrière des activités apparemment anodines, comme des cours de religion ou des associations caritatives ?

Une polarisation politique inévitable

Le débat autour des Frères musulmans reflète les fractures profondes de la société française. D’un côté, des figures politiques de gauche dénoncent une instrumentalisation du sujet pour stigmatiser les musulmans. Ils pointent du doigt un rapport qu’ils jugent biaisé, accusant le gouvernement de céder aux thèses de l’extrême droite. De l’autre, des leaders nationalistes réclament des actions fermes, qualifiant la confrérie de menace terroriste.

Entre ces deux extrêmes, des voix modérées tentent de tracer une voie. Un ministre, connu pour son engagement contre l’islamisme, a surpris en rejoignant les appels à l’interdiction, tout en insistant sur une approche globale : politique, culturelle et idéologique. Cette position illustre la difficulté de trouver un consensus dans un climat de tension.

Une guerre culturelle et idéologique

La lutte contre les Frères musulmans ne peut se limiter à des mesures administratives. Comme l’a souligné un responsable politique, il s’agit d’une « guerre de tous les instants », comparable à celle menée contre le nazisme après 1945. Cette comparaison, bien que provocatrice, met en lumière l’ampleur du défi : contrer une idéologie qui s’infiltre dans les esprits avant de se matérialiser en actes.

Pour illustrer cette idée, prenons l’exemple des écoles. Certaines institutions privées, sous couvert d’enseignement religieux, diffuseraient des idées contraires aux principes républicains. Ces établissements, souvent financés par des fonds opaques, deviennent des vecteurs d’entrisme. Les autorités doivent donc renforcer les contrôles, tout en évitant de pénaliser les musulmans pratiquants dans leur ensemble.

| Domaine d’influence | Exemples concrets |

|---|---|

| Éducation | Écoles privées promouvant une vision rigoriste |

| Associations | Organisations caritatives servant de relais idéologiques |

| Communautés | Discours séparatistes dans certains quartiers |

Les leçons de l’histoire

Pour mieux comprendre la lutte contre les Frères musulmans, un parallèle historique s’impose. Après la Seconde Guerre mondiale, les démocraties ont traqué les idéologies totalitaires, comme le nazisme, en interdisant leurs symboles et en démantelant leurs réseaux. Pourtant, ces idéologies n’ont jamais totalement disparu. Ce précédent montre que la victoire contre une idéologie nécessite une mobilisation constante.

Un responsable politique, s’appuyant sur cet exemple, a insisté sur la nécessité de « montrer la nature de cette guerre ». Cela passe par des campagnes d’information, des réformes éducatives et une vigilance accrue des services de renseignement. Mais cette lutte doit aussi éviter les amalgames, au risque de radicaliser davantage certaines franges de la population.

« On a combattu le nazisme, et il continue d’exister malheureusement. L’idée est de le combattre sans relâche, politiquement et culturellement. »

Un ancien ministre, lors d’un débat télévisé

Vers une réponse globale

Face à cette menace diffuse, les solutions doivent être multiples. Voici quelques pistes envisagées :

– Renforcer les contrôles administratifs : Inspecter plus rigoureusement les associations et écoles suspectées de relayer l’idéologie frériste.

– Éducation et prévention : Sensibiliser les jeunes aux dangers de l’extrémisme, tout en promouvant les valeurs républicaines.

– Coopération internationale : Collaborer avec d’autres pays confrontés à la même menace, comme l’Égypte ou les Émirats arabes unis.

– Dialogue communautaire : Travailler avec les leaders musulmans modérés pour contrer l’influence rigoriste.

Ces mesures, bien que nécessaires, soulèvent des questions éthiques. Comment équilibrer la lutte contre l’islamisme avec le respect des libertés individuelles ? La réponse réside peut-être dans une approche nuancée, qui cible les idéologies sans stigmatiser les croyances.

Un défi pour l’avenir

Le débat sur les Frères musulmans ne fait que commencer. Alors que la France se prépare à des échéances électorales cruciales, la question de l’islamisme restera un sujet clivant. Les responsables politiques devront naviguer entre fermeté et dialogue, entre action et précaution, pour éviter que la lutte contre une idéologie ne devienne une fracture sociale.

Ce combat, comme l’a souligné un ministre, est une « guerre de tous les instants ». Il exige une mobilisation collective, des services de renseignement aux citoyens, en passant par les élus. Mais surtout, il demande une vision claire : celle d’une société unie, capable de défendre ses valeurs sans céder à la peur ou à la division.

Et si la véritable force de la France résidait dans sa capacité à unir ses citoyens face à cette menace invisible ?

En attendant, les regards se tournent vers le gouvernement, qui devra trancher : interdire, contrôler, ou dialoguer ? La réponse, quelle qu’elle soit, façonnera l’avenir de la cohésion nationale.