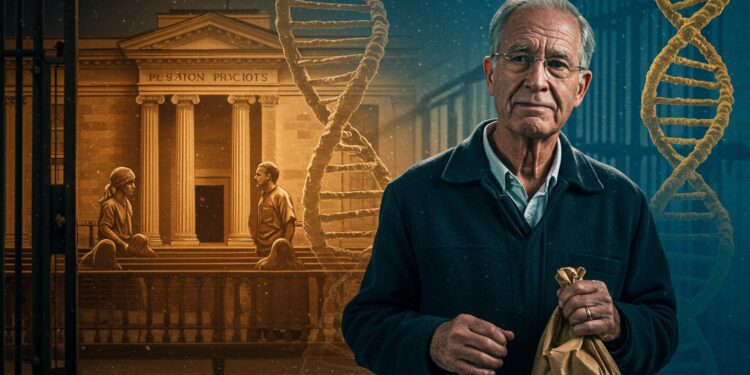

Imaginez perdre quatre décennies de votre vie pour un crime que vous n’avez jamais commis. C’est l’histoire bouleversante d’un homme de 68 ans, emprisonné à tort pendant 38 ans au Royaume-Uni, avant que la vérité n’éclate enfin. Une analyse ADN, réalisée des années après sa condamnation, a révélé qu’il n’était pas le coupable. Cette affaire, qualifiée de « honte » par ses proches, met en lumière les failles du système judiciaire et soulève des questions brûlantes sur la justice, l’innocence et la réparation.

Une Erreur Judiciaire Monumentale

En 1987, un Britannique est condamné pour le meurtre brutal d’une jeune femme de 21 ans, retrouvée morte dans une petite ville du nord-ouest de l’Angleterre. Les faits remontent à l’été 1986 : la victime, une fleuriste et barmaid, est agressée alors qu’elle se rend à une station-service après une panne de voiture. Son corps, marqué par des violences extrêmes, est découvert peu après. L’enquête pointe rapidement un homme de 30 ans, arrêté un mois plus tard. Malgré ses dénégations, il est jugé coupable et envoyé en prison pour un crime qu’il n’a pas commis.

Ce n’est que des décennies plus tard, grâce aux avancées scientifiques, que la vérité éclate. Une analyse ADN, ordonnée par une commission spécialisée, révèle que l’ADN retrouvé sur la victime ne correspond pas à celui de l’accusé. Cette découverte, aussi tardive que décisive, met fin à l’une des plus graves erreurs judiciaires du Royaume-Uni.

Un Crime Atroce, une Condamnation Hâtive

Pour comprendre cette affaire, remontons à l’été 1986. La victime, une jeune femme pleine de vie, travaille comme fleuriste et sert occasionnellement dans un pub local. Ce soir-là, sa camionnette tombe en panne sur une route isolée. En se rendant à pied vers une station-service, elle est attaquée, agressée sexuellement et tuée. Les enquêteurs, sous pression, arrêtent un suspect un mois plus tard. Ce dernier, décrit comme ayant passé la journée à boire après une déception personnelle, est accusé d’avoir croisé la victime par hasard, armé d’un outil métallique.

Les preuves à l’époque sont minces, reposant sur des témoignages circonstanciels et une reconstitution fragile des événements. Pourtant, le verdict tombe : coupable. La condamnation repose sur une enquête menée dans l’urgence, dans un contexte où la communauté, choquée par la violence du crime, réclame justice. Mais cette hâte a un prix : une vie brisée.

Si la preuve de l’ADN avait existé à l’époque, il est difficile d’imaginer qu’une telle décision aurait pu être prise.

Représentant du service des poursuites pénales

L’ADN : Une Clé pour la Vérité

Dans les années 1980, l’analyse ADN en criminologie est encore balbutiante. Les enquêtes reposent sur des indices physiques, des témoignages et des aveux, souvent obtenus sous pression. Dans cette affaire, aucun test ADN n’est réalisé à l’époque, faute de technologie disponible. Ce n’est que bien plus tard, grâce à une révision du dossier par une commission d’examen des affaires criminelles, que de nouveaux tests sont ordonnés.

Les résultats sont sans appel : l’ADN retrouvé sur les lieux du crime ne correspond pas à celui de l’homme emprisonné. Cette découverte, bien que tardive, change tout. Elle prouve non seulement son innocence, mais relance l’enquête pour identifier le véritable coupable. Malheureusement, l’ADN retrouvé ne figure dans aucune base de données nationale, laissant le crime irrésolu pour l’instant.

Points clés de l’analyse ADN :

- Tests réalisés sur des échantillons conservés depuis 1986.

- Aucun ADN correspondant à celui de l’accusé.

- ADN inconnu, absent des bases de données criminelles.

- Relance de l’enquête pour identifier le véritable coupable.

Une Vie Volée, une Dignité Préservée

À 68 ans, l’homme innocenté a passé plus de la moitié de sa vie derrière les barreaux. Lors de l’audience qui annule sa condamnation, il assiste par vidéoconférence, tête baissée, les bras croisés. Lorsque le verdict tombe, il pleure, un geste qui traduit à la fois le soulagement et le poids des années perdues. Dans une déclaration lue par son avocate, il exprime une résilience remarquable :

Ce qui m’est arrivé était très injuste, mais cela ne diminue pas le fait que tout cela s’est produit en raison d’une mort atroce.

L’homme innocenté

Sa réaction, dénuée de colère ou d’amertume, frappe par sa dignité. Il reconnaît la gravité du crime originel tout en déplorant l’injustice dont il a été victime. Sa famille, elle, oscille entre joie et indignation. Sa sœur, présente à l’audience, se dit « ravie » de la décision, mais qualifie l’affaire de « honte » pour le système judiciaire.

Les Failles du Système Judiciaire

Cette affaire n’est pas un cas isolé. Partout dans le monde, des erreurs judiciaires ont brisé des vies, souvent en raison de preuves insuffisantes, de préjugés ou de pressions pour obtenir un coupable rapidement. Dans ce cas précis, plusieurs facteurs ont contribué à la condamnation injuste :

- Manque de technologies avancées : L’absence de tests ADN fiables dans les années 1980 a limité les investigations.

- Enquête sous pression : La communauté locale, choquée, réclamait un coupable, influençant peut-être l’enquête.

- Preuves circonstancielles : Le dossier reposait sur des témoignages flous et une reconstitution hypothétique.

Ces éléments soulignent la nécessité de réformer les systèmes judiciaires pour éviter de telles tragédies. Des commissions comme celle qui a rouvert ce dossier jouent un rôle crucial, mais leur action arrive souvent trop tard pour les victimes d’erreurs judiciaires.

Et Maintenant ? La Quête de Justice Continue

Si l’innocence de cet homme est désormais reconnue, l’affaire est loin d’être close. Les autorités locales s’engagent à poursuivre l’enquête pour identifier le véritable coupable. L’ADN retrouvé sur la scène du crime, bien qu’inconnu, pourrait un jour mener à une arrestation. En attendant, la famille de la victime, elle aussi marquée par cette tragédie, attend des réponses.

Pour l’homme libéré, la liberté retrouvée s’accompagne de défis. Après 38 ans d’incarcération, réintégrer la société est une épreuve. Comment reconstruire une vie après une telle injustice ? Quels soutiens psychologiques et financiers seront mis en place ? Ces questions restent en suspens, mais elles soulignent l’importance d’accompagner les victimes d’erreurs judiciaires.

Réparer l’Irréparable

Une condamnation injuste ne détruit pas seulement des années de vie. Elle brise des relations, des rêves, une identité. Pourtant, les indemnisations financières, si elles existent, ne suffisent pas à réparer le préjudice. Dans de nombreux pays, les victimes d’erreurs judiciaires peinent à obtenir une reconnaissance officielle ou un soutien adapté.

| Défi post-libération | Solution possible |

|---|---|

| Réintégration sociale | Programmes de soutien psychologique et professionnel |

| Stigmatisation | Campagnes de sensibilisation sur les erreurs judiciaires |

| Pertes financières | Indemnisations rapides et équitables |

Pour cet homme, l’avenir reste incertain. Mais son histoire, aussi tragique soit-elle, peut servir de catalyseur pour des réformes. En mettant en lumière les failles du système, elle rappelle que la justice, bien qu’imparfaite, doit toujours tendre vers la vérité.

Un Appel à la Réflexion

Cette affaire, au-delà de son caractère exceptionnel, nous pousse à réfléchir. Combien d’autres innocents croupissent encore en prison ? Quelles leçons pouvons-nous tirer pour éviter de tels drames ? La technologie, comme l’ADN, a transformé la justice, mais elle ne remplace pas la rigueur des enquêtes ni l’éthique des décisions.

En tant que société, nous avons la responsabilité de soutenir les victimes d’erreurs judiciaires, mais aussi de prévenir ces injustices. Cela passe par des enquêtes plus rigoureuses, des technologies mieux utilisées et une écoute attentive des accusés. Car derrière chaque dossier, il y a une vie, une famille, une histoire.

Agissons pour une justice plus juste :

- Investir dans les technologies criminelles.

- Former les enquêteurs aux biais cognitifs.

- Créer des fonds pour les victimes d’erreurs judiciaires.

L’histoire de cet homme, libéré après 38 ans, est un rappel poignant : la justice est un idéal, pas une certitude. En continuant à questionner, à améliorer et à humaniser nos systèmes, nous pouvons espérer un avenir où de telles tragédies deviendront rares.